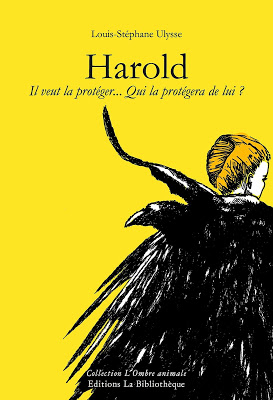

Harold, Louis-Stéphane Ulysse, La Bibliothèque, 2018

Si sur une île je devais n’emporter qu’une seule filmographie ce serait celle d’Hitchcock. Éclatant du visible tranchant sur le sombre du secret, chaque film comme une succession de couches à détacher une à une sans être jamais sûr du noyau auquel on parvient. Des films vus et revus sans épuisement. Un peu comme les peintures de Hopper, deux esthétiques classiques et l’obsession de la construction impeccable. Sous la clarté des films de l’un et des peintures de l’autre, l’effroi, l’impureté, le désordre, le manque. De la fin des années 1950 aux années 1980, le roman de Louis-Stéphane Ulysse explore l’ombre d’Hitchcock et celle de l’Amérique. Il le fait à coups de griffes, à l’image de son personnage principal, un corbeau nommé Harold. Lumineuse peinture d’un monde en noir.

Harold vient de Vienne, il appartenait à un magicien qui lui a appris des tours et son nom a été gravé sur une bague argentée. L’homme s’approche. D’un geste précis, il resserre la bague, encore fumante, autour de la patte du jeune corbeau. Le cri est strident et les autres corbeaux lui répondent avec frénésie. Le vacarme se propage par vagues jusqu’aux voûtes les plus éloignées, transformant les catacombes en volière infernale. Et sans doute que l’enfance d’Harold s’est arrêtée à cet instant précis quand les flammes du brasero dansaient encore en reflet dans ses prunelles noires. Trait d’union mystérieux, noir et violent du roman, Harold passe de la vieille Europe à l’Amérique des années 1960 hantée par ses rêves de réussite, d’argent, secouée de dérives mafieuses et de sursauts puritains. Le même trajet qu’Hitchcock qui, à partir de Rebecca (1940), réalisa tous ses films à Hollywood (hors le dernier, thriller britannique, Frenzy, 1975).

Février 1962, Bodega Bay, le tournage des Oiseaux débute sous tension. Jouer avec les caprices océaniques de la météo, se débrouiller avec les volatiles (les capturer, les lâcher, s’en protéger, les protéger puisque la Ligue de protection des oiseaux veille, user de doublures mécaniques… tout y passe), temps et argent ne font qu’un sur un tournage. C’est là qu’Harold rencontre la blonde Tippi Hedren qui joue le rôle de Mélanie (du grec, la noire). Une première, elle était mannequin. Hitchcock aime fabriquer, pour mieux la contrôler, la célébrité, surtout celle des femmes. Très finement documenté, le roman de L.S. Ulysse reconstitue l’atmosphère du tournage et ses suites, tire des fils à partir de certains personnages pour multiplier les intrigues, les reliant au noir de l’histoire des États-Unis. Il manie le pinceau sans s’attarder, à coups de brosse secs, précis, qui éclairent, amorcent, démultiplient les ombres, nous plongeant dans le poisseux.

L’un des fils a des airs de mini-série racinienne : Hitchcock aime Hedren qui aime Harold qui n’aime personne. Du grand contrôleur des émotions d’autrui, quelques brèches sont montrées, savoureuses. Hitch consulte… un graphologue allemand pour tenter de résoudre l’énigme de la blonde glacée.

— Cette femme est-elle folle ?

— Rien dans son écriture ne permet d’affirmer une chose pareille. Je crois que c’est une personnalité introvertie, lente, en quête d’absolu mais lucide…

— Alors pourquoi est-elle si froide ?

— Sa froideur est une façon de gagner du temps pour réfléchir, de se protéger… Oui, sans doute a-t-elle besoin d’être protégée.

—Justement, c’est ce point-là que je ne comprends pas chez miss Hedren : je peux la protéger, je ne demande que ça, mais elle ne le veut pas…

Et le graphologue de conclure : Je pense, cher monsieur, que nous gagnerions du temps en analysant votre propre écriture. Et Hitch de conclure : Je ne crois pas que cela soit une très bonne idée.

Des dialogues revêtus de tailleurs parfaitement ajustés, toute en élégance extérieure, avec au-dessous, les tourments du maître. C’est sa femme, Alma qui en parle le mieux. De Vertigo, L.S Ulysse lui fait dire que c’est l’histoire d’un homme qui ne voit pas son désir pour une femme vivante parce qu’il est aveuglé par une femme qui est morte. On pourrait ajouter que c’est aussi l’histoire de Fenêtre sur cour, de Rebecca ou de Psychose et que l’attrait d’Hitchcock pour la femme froide peut s’entendre de deux façons.

Si le roman de L.S. Ulysse s’abreuve largement au réel, son invention tient à sa façon de le conter, glissant avec aisance d’un personnage à l’autre, et à injecter par endroits de la fiction. La création d’Harold est à ce titre lumineuse. Le corbeau, comme un double animal d’Hitchcock. Même obsession pour observer, protéger Tippi et tenir à distance les gêneurs, même noirceur et même mystère entretenu sur lui-même, même goût pour la brusque apparition… H comme Harold ou Hitchcock, le premier, indomptable, incarnation des fantasmes du second…

Des films d’Hitchcock, le roman de L.S. Ulysse reprend le principe de l’épaisseur, la densité, mais il la fabrique avec d’autres matériaux : démultiplication des personnages, des références à l’histoire nord-américaine (intéressante relation de l’assassinat de Kennedy, minute par minute, via le célèbre film amateur d’Abraham Zapruder), des ombres portées (le couple formé par Chase, éleveur d’oiseaux et Eva, doublure lumière de Tippi Hedren, comme une réplique de l’impossible couple Hitchcock-Hedren). Le romancier n’épure pas, au contraire, il accumule, démultiplie, peut-être ivre de son sujet, son ampleur, ses ramifications. On s’y perd parfois, comme dans certains films noirs des années 1940-50 dont on serait bien incapable de raconter l’histoire, mais on reste tenu par l’atmosphère, le vif de l’écriture et Harold qui régulièrement resurgit, lorgnant les scènes de ses prunelles noires.

Né en 1958, Louis-Stéphane Ulysse a écrit des nouvelles, des scénarios, des romans dont Soleil sale (Florent Massot, 1996) et Médium les jours de pluie (Le Serpent à plume, 2015) et Une histoire du western en 2 tomes (Carlotta et GM éditions, 2018).

Une réflexion sur « Hitchcock en Amérique, à coups de griffes »