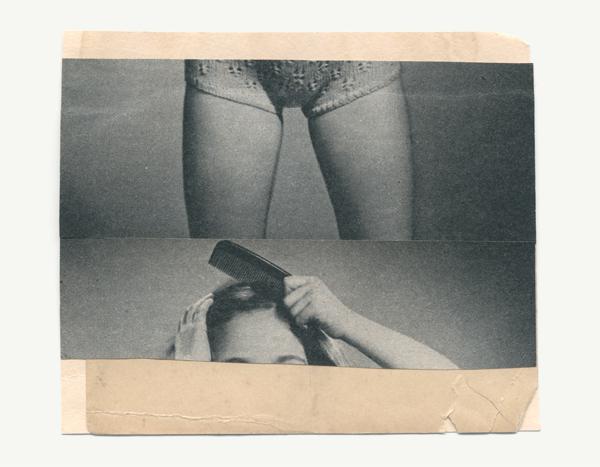

Lumière des roses, Éloge de la photographie anonyme, Textes de Marion & Philippe Jacquier et de Gilles A. Tiberghien, Atelier EXB, 2025

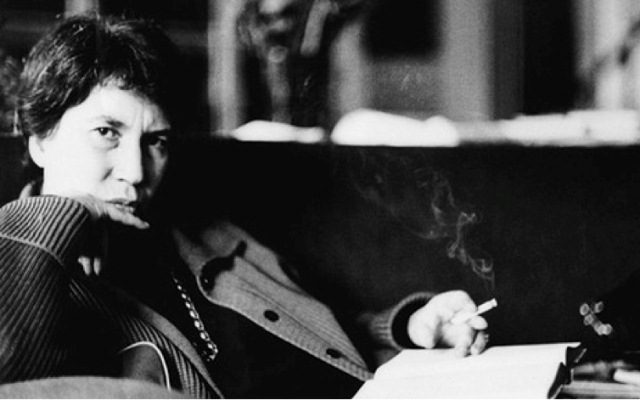

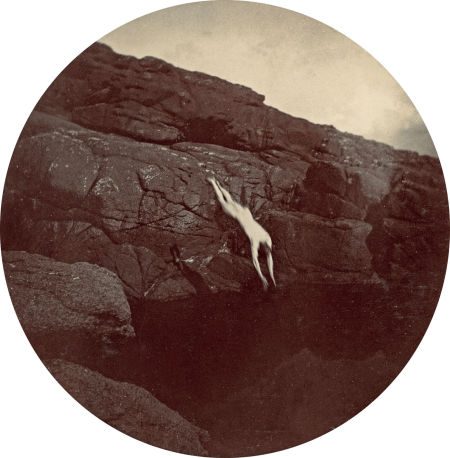

Arles et les rencontres de la photographie. Y aller comme on plonge, comme on nage sous l’eau, rester à l’écart du monde tout en s’ouvrant à mille mondes. Les larmes ou le sourire, soudain, à la vue d’une image. Aller les voir partout. Dans les églises et les chapelles (Sainte-Anne, Saint-Blaise, Saint-Martin du Méjan), dans l’espace Van Gogh, au musée Réattu, dans les douches municipales, l’espace Monoprix, à la Croisière, traverser le boulevard des Lices pour le parc des Ateliers, prendre un bus pour l’abbaye de Montmajour et revenir au cœur, dans le cloître Saint-Trophime, en ayant gardé, sans le savoir, le meilleur pour la fin.

Continuer la lecture de Lisières photographiques