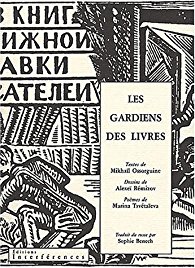

Les gardiens des livres, Mikhaïl Ossorguine, traduit du russe par Sophie Benech, Éditions Interférences, 2010

Grossi pour figurer en couverture, le très bel ex-libris du graveur et théoricien du livre Vladimir Favorski (1886-1964), réalisé pour la Librairie des Écrivains. Expérience limite d’édition, de sauvetage et commerce de livres, cette librairie exista à Moscou entre 1918 et 1922. Une histoire folle qui aurait pu être inventée et racontée par Vincent Puente dans Le corps des libraires. 1917, la Russie vient de se débarrasser de son régime tsariste. S’ouvre une période de grandes espérances et de chaos. Journaliste et romancier, l’un des fondateurs de la Librairie, Mikhaïl Ossorguine (1878-1942) raconte cet îlot de commerce approximatif, de passion pour la culture et les livres.

Le commerce est alors soumis à autorisation préalable du Soviet des députés, mais la librairie parvient à ouvrir, outrepassant les nouvelles réglementations. Elle devient vite la seule à n’exiger aucune autorisation, puis le seul endroit où on peut acheter des livres. Pourquoi nous tolérait-on ? Sans doute parce que, au début, nous étions passés inaperçus, ensuite, on n’a pas très bien compris quelle sorte d’institution nous étions (…). Une fois que la librairie fut devenue populaire, on la toléra par inertie, tout simplement.

Peu à peu, vendeurs et acheteurs de livres se pressent vers ce lieu unique du paysage moscovite. Les premiers se débarrassent de leurs livres par peur des confiscations étatiques, ou pour manger, les seconds, particuliers, écoles, universités ou bibliothèques en cours de constitution, viennent s’y approvisionner. La pagaille est générale mais la Librairie des Écrivains demeure un point lumineux de culture et de liberté. Le rouble n’en finit pas de s’écrouler, le livre n’a plus aucune valeur marchande, reste sa valeur sans prix. D’élégants ouvrages français du XVIIIe, d’anciens livres de vieux-croyants aux reliures de cuir, de rarissimes collections de gravures, des exemplaires uniques de l’époque de Pierre le Grand, des éditions aldines et des elzévirs, tout cela partait pour quelques kilos de pain noir, et il n’y avait que des farfelus pour les acheter.

Et la Librairie des Écrivains en compte quelques-uns… Illustration (seules les phrases en italique sont extraites de Gardiens des livres).

— Avez-vous des œuvres de Nietzsche ? demande un client.

— Veuillez-vous adresser au professeur Berdiaïev, là-bas.

— Vous le voulez en russe ou en allemand ? s’enquiert l’expert désigné.

— Je préférerais en russe, répond le visiteur (qu’il sera difficile d’appeler client).

— Il existe plusieurs éditions de Nietzsche en russe. La pire est celle de Klioukine. La traduction est mauvaise et le choix de textes aussi.

— J’aimerais quelque chose de bien, tente le visiteur.

— Il existe d’autres éditions, mais…

La conversation se poursuit puis le client sort, assez déconcerté et Nicolas Alexandrovitch [Berdiaïev] déclare d’un air contrarié : « C’est vraiment dommage que nous n’ayons pas Nietzsche ! Ce monsieur était très intéressé… et on ne peut le trouver nulle part ! C’est tellement désagréable de dire non… ». Loin du Moscou des années 1920, Fernand Raynaud ou Raymond Devos auraient pu écrire un dialogue dans ce genre…

Au-delà de l’anecdote, les hommes œuvrant dans la Librairie, tous intellectuels, écrivains, accumulent des connaissances dans tous les domaines, y compris ceux qui leur étaient au début parfaitement étrangers. Quand notre activité prit fin, aucune branche du savoir ne nous déroutait plus, et il nous arrivait rarement de nous tromper en choisissant et en évaluant des ouvrages sur l’obstétrique, les sciences naturelles ou la construction des machines.

Dans la Librairie des Écrivains règne une polyvalence enjouée. Et le passant qui entrait par hasard, attiré par l’enseigne, s’étonnait d’entendre un commis discuter avec un client de grands problèmes philosophiques, de littérature occidentale ou de subtiles questions d’art, tout en continuant à travailler, à empaqueter les livres, à faire des additions, à essuyer la poussière et à charger le poêle.

La famine des années 1919-21 empêche l’impression des livres. Tous les outils pour imprimer (machines, papier, encre) sont nationalisés, la plupart des éditeurs sont en faillite, mais le désir d’écrire et publier reste vivant. C’est alors que nous avons eu l’idée d’éditer et de vendre des plaquettes manuscrites, chaque auteur devant écrire et illustrer son ouvrage lui-même. Peu de titres, vendus très cher, destinés aux passionnés d’autographes. Une chaîne du livre réduite à sa plus simple expression… Les gardiens des livres en reproduit deux, dont un recueil de poèmes de Maria Tsvétaïeva (Moscou, 1920). Écriture ferme tracée à l’encre rouge, tâche d’encre noire sur la couverture, quelques ratures à l’intérieur, des mots en fin de vers comprimés pour tenir dans la ligne, l’émotion d’une écriture en cours, physique.

Un catalogue des éditions autographes a été établi par M. Ossorguine. Comme lui, j’en recommande la lecture pour noter la diversité des matériaux ayant servi à la fabrication des plaquettes – simple papier gris, bristol, papier d’emballage, parchemin, écorce de bouleau, papier peint, planche de billets soviétiques, y compris des coupures de mille roubles non découpées, toiles et même copeaux de tremble, etc. J’aime cet etc. On trouve également des indications de « troc » quand le prix est indiqué, en livres d’huile et de farine… Comme la poussière et le froid difficilement contré par un pauvre poêle, la poésie et l’invention se glissaient partout dans la Librairie des Écrivains.

Mikhaïl Ossorguine (1878-1942) accueille la révolution de 1917 avec enthousiasme. Expulsé avec d’autres intellectuels par le gouvernement soviétique en 1921, il émigre en France et se consacre à l’écriture et la bibliophilie. Critique littéraire, traducteur, romancier, il a notamment écrit Une rue à Moscou (L’âge d’homme, 2001).