La séparation, Sophia de Séguin, Le Tripode, 2019

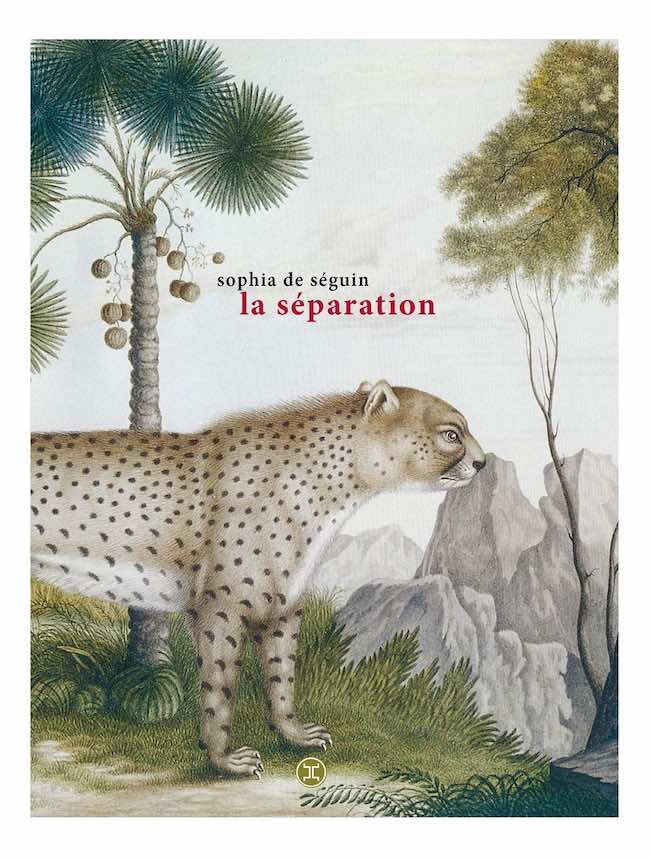

Je regarde ce guépard d’Aloys Zötl (1803-1887), teinturier autrichien qui peint un bestiaire auquel Julio Cortázar et André Breton rendirent hommage. L’animal tacheté fixe un point hors cadre, griffes des pattes avant bien visibles. Corps calme, il guette. Couleurs et formes se fondent dans une douceur éteinte. Tout semble se concentrer dans l’œil hypnotisé hypnotisant de l’animal. Sa lueur blanche convoque un hors-champ par nature inconnu. Le journal intime est de cet ordre, fouiller ce qu’on a sous les yeux chaque jour, le mettre à nu pour soi, et le cacher au monde. Jusqu’au jour où on le publie.

La séparation est l’agrégation de fragments issus du journal tenu pendant près de 19 mois par Sophia, après une rupture amoureuse. On est averti d’emblée, l’histoire est ancienne, ces pensées, partiales, relèvent désormais d’un autre monde. Ils ont 20 ans lors de leur rencontre, l’histoire dure près de cinq ans, ils se quittent, Sophia en prend bonne note. Elle aime encore Adrien, le veut encore dans sa chambre, se souvient de son sourire et de sa bite en elle. Les fragments parlent de mort, celle que Sophia pourrait se donner, d’amour, de cul avec Adrien ou d’autres, de la chambre sale ou très rangée, des cuites de la jeune femme, des mendiants du métro, de rencontres qui tournent court, de promenades à cheval. Par une irrésistible provocation, j’aplatis, alors que Sophia de Séguin écrit par fulgurances, déjouant toujours le plat.

C’est le pouvoir de ces fragments. La mer est agitée, les sursauts d’écume éclaboussent, les trous sombres aspirent. Détails glauques et profondeur de pensée fricotent. Mots libérés par l’ivresse, rumination drôle et hallucinée d’une fille qui aime tourner et retourner ce qui l’assaille et ce qu’elle engendre. Si j’apprenais l’existence de Dieu, le monde vacillerait tout à coup, tout serait perdu, au lieu de prendre sens. Je deviendrais folle à coup sûr, comme ces vieilles débraillées qui murmurent dans les rues, le soir, avec des tics, en poussant devant elles un caddie rempli de couvertures passées et de sacs en plastique. Ou plus loin, Pour me ravoir, il faudrait qu’Adrien fasse quelque extraordinaire chose. Qu’il ne me demande pas en mariage, surtout, ce convenu, il n’arriverait qu’à me faire rire, mais se tranche l’oreille, comme un taureau vaincu, que j’accrocherais à mon cou après l’avoir faite recouvrir d’une feuille d’or. Ou avant « Pourquoi n’es-tu pas comme le Thyrse, une âme droite enroulée de belles ronces et de fleurs amusantes ? » Il haussa les épaules, pressant le pas. Je me suis arrêtée sur un coin de trottoir, et le voyant s’éloigner dans la nuit, je criais encore « Tu n’es qu’un morceau de bois mort, avec des fourmis à l’intérieur ! »

Pas un récit donc, mais des éclats. Par à-coups, Sophia de Séguin taille, affûte, cherche l’aubier. La vérité d’être soi-même dans une relation amoureuse, n’a aucune importance. Ce qui importe c’est la vérité du rapport, même de deux mensonges, du moment qu’ils se touchent. La vérité à soi-même n’existe que dans la solitude. Adrien est à la fois totem, lueur flottante, poupée plantée d’épingles, présence-absence revisitée par tous les bouts.

Sophia de Séguin triture, étire une pâte pour voir, comprendre, vérifier, s’explorer, elle insulte, bout, met à l’épreuve. La douleur est rarement pure. Le pèlerinage est parfois nihiliste, très souvent drôle, l’intérieur de la carcasse est furieusement raclé. Et un dialogue s’invente avec un être exaspérant et regretté, plein et silencieux qu’on nommera pour faire simple, Adrien.

La langue est audace et les mots aiguillons pour conserver, transfigurer. Alors, enfin, retrouvant mes esprits, ramassant mes affaires, les yeux encore tristes, le front brûlant, triste de n’avoir plus d’Adrien que ça, du cul, et tout ce vin, la nuit dehors, j’observe longuement ma culotte où la mouille a séché, brillante, à milles petits diamants, comme de la bave d’escargot à coquille senestre où roulent, patiemment jusqu’au point de l’oubli, les souvenirs anciens.

Vers la fin, cette phrase Je préfère être ennemie. Dans le journal, l’idée est plusieurs fois revenue. La paix avec l’être aimé est un impossible, la guerre, un nécessaire, la séparation, un ajustement. Philosophie de guéparde.

Née en 1986, Sophia de Séguin a enseigné le français, s’est formée à l’école 42 et participe à l’aventure de l’ovni. La séparation est son premier texte publié.

Le fond paraît tellement banal, comme les autres, comme tous les autres avant. C’est peut-être pour échapper à ce conformisme -tout le monde -ou presque- y passe- que le fond est moins important que la forme dans ce genre de récit?

Il y a celui qui déploie un roman et il y a celle qui en fait des « fragments »?