Toyen, L’écart absolu, sous la direction d’Annie Lebrun, Anna Pravdová et Annabelle Görgen-Lammers, Paris Musées, 2022

Certains artistes nous font pleinement et sauvagement saisir le sens du mot « Œuvre », celle qui relie leurs créations, au-delà de la diversité (apparente) des techniques et des inspirations. L’exposition que consacre le Musée d’art moderne de la Ville de Paris à Toyen, m’a donné ce choc-là, sentir l’étonnant tout de cette artiste tchèque peu connue, née à Prague en 1902, morte à Paris en 1980. Peinture, dessin, collage, graphisme, les techniques se sont déployées selon les temps et les rencontres. Mais ce qui les traverse toutes c’est la fermeté du geste, l’acte posé, le mystère aussi qui aimante et oblige notre œil à fouiller la surface d’une toile ou d’un papier.

Elle est née Marie Cermínova. À 16 ans, elle quitte le foyer familial, est ouvrière, puis entre à l’école supérieure des arts décoratifs de Prague, fréquente dans les années 1920 les milieux anarchistes et communistes de la ville. En voyage en Croatie, elle rencontre un autre peintre, Jindrich Styrsky, c’est le début d’une longue amitié artistique. Il y en aura beaucoup d’autres : André Breton, Paul Éluard, Benjamin Péret, le critique Karel Teige, le poète Jindrich Heisler ou Annie Le Brun dont elle illustrera la poésie.

Chaque image produite par Toyen (pseudo qu’elle a très tôt adopté, comme pour s’ériger sans autre référent que celui qu’elle se choisit) est une déclaration. Chaque image est à la fois une affirmation et une énigme. Toyen a appartenu au mouvement surréaliste, en a partagé les positions artistiques et politiques. On pourrait disserter sur les échos entre son œuvre et celles de Dali, de Chirico, Magritte ou Ernst, mais guidée par ce que j’ai senti de radical et solitaire, je préfère évoquer son œuvre dans sa teneur propre, sans comparaison ni rapprochement formel.

En 1931, Toyen peint une série de toiles colorées d’assez grand format dont les titres disent le voyage, le rêve, la mer (Océanie, la nuit ; Aube ; Flore du sommeil ; Des mers du Sud ; Été ; Au nord ; Anémones de mer). Les formes organiques disent la vulve, le coquillage, le cerveau, mais aussi la grotte ou le pli. Le bleu domine, parfois chahuté par un orange ou un vert-jaune. Je pourrais retourner au musée pour ces sept toiles. À nouveau me planter devant chacune, me laisser prendre encore par ce jeu d’eaux, de feuilles, d’ailes, de coquilles, de pierres et de cristaux, et entrer dans une épaisseur sensible que seul le verbe de la poésie pourrait restituer.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Toyen produit plusieurs séries de dessins au crayon ou à l’encre. Dents, squelettes, cadavres d’animaux, figures humaines fantomatiques, terrains minés, ciels enfumés, la mort est partout. « Je ne peux représenter que ça » semble crier Toyen. Et elle démultiplie, les symboles, les chocs, les vides et les silences qui construisent des paysages désolés mais actifs par la décharge qu’ils provoquent.

À la fin de la guerre, elle dessine pour une publication praguoise qui paraît en 1945, Lidice : un acte de terreur sanglant et une violation des lois et des droits humains fondamentaux. Le 10 juin 1942, les nazis ont totalement détruit Lidice. Les hommes de plus de 16 ans ont été fusillés, les femmes déportées, la plupart des enfants gazés. Le village tchèque a été rasé, ses fondations excavées, ses morts déterrés et le lieu rebaptisé. De cet anéantissement, Toyen représente la douceur interrogative de visages d’enfants. Leurs yeux charbonneux semblent fixer l’horreur mais aussi son au-delà, comme s’ils savaient à la fois la considérer et à s’en extraire. Toyen s’attaque toujours à l’irreprésentable.

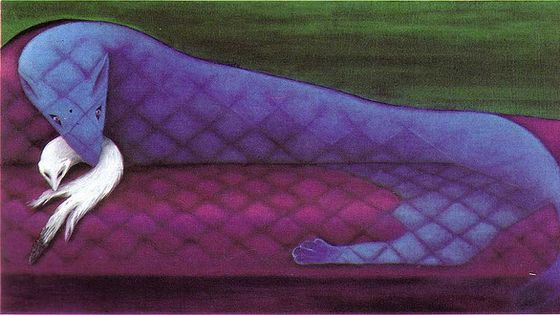

« J’imaginerais volontiers une histoire de l’art qui ne se soucierait que de la façon dont les peintres ont abordé la question érotique », écrit Annie Lebrun. « Rares sont en effet les grands peintres qui se sont dérobés à la question fondamentale posée par l’évocation des choses de l’amour : comment représenter ce qui est censé ne pouvoir l’être ? » Toyen a 20 ans lorsque qu’elle peint Le coussin. Des corps nus d’hommes et de femmes se mêlent, se touchent, se pénètrent diversement. Dans les années 1920-30, elle multiplie les dessins érotiques, joyeux et drôles. Les corps, humains ou d’animaux, s’accouplent avec frénésie et légèreté. Et l’œuvre de Toyen est, par nature, chargée d’érotisme. Un ruban, un ongle, une mèche de cheveux, une jambe à peine éclairée ou deux hermines énoncent une sensualité ombrageuse et frontale.

L’exposition comporte nombre de témoignages d’amitié, d’élans admiratifs vers cette femme surnommée la baronne. À commencer par André Breton qui en 1953 lui consacra un ouvrage. Il écrit : « De la Prague qu’a chantée Apollinaire et de son magnifique pont aux statues en haie qui conduisait d’hier vers toujours, de ses enseignes lumineuses par le dedans et non par le dehors – au Soleil noir, à la Roue d’or, à l’Arbre d’or, tant d’autres – de son horloge dont les aiguilles, fondues dans le métal du désir, tournaient à rebours, de sa rue des Alchimistes et, par dessus tout, de ce bouillonnement d’idées et d’espoirs, là plus intense que partout ailleurs, de ces échanges passionnés à la fleur de l’être aspirant à ne faire qu’un de la poésie et de la révolution, tandis que les mouettes en tous sens barattaient la Moldau pour en faire jaillir les étoiles, que nous reste-t-il ? Il nous reste Toyen. »

L’art de Toyen est radical en ce sens que c’est lui seul, plus que les mots d’ordre politique (elle envisage la refondation du monde par l’art) ou les mots tout court, qui la guide. L’art de faire surgir des images dans une constante métamorphose d’elle-même qu’on pourrait nommer intégrité.