Heures de Paris – Les nouvelles minutes parisiennes (1900-2020), tome 1, ouvrage polyphonique[1], La Bibliothèque, 2020

L’entreprise ressemble à l’ouverture d’un tombeau, pour que vivants et morts dansent ensemble. Ou à une greffe pratiquée sur un vieil arbre nommé Paris. Le premier jardinier s’appelle Paul Ollendorff (1851-1920). Éditeur de Guy de Maupassant, Jules Renard, Colette, il lance autour de 1900 les Minutes parisiennes, série d’ouvrages croquant heures et lieux de Paris en textes (Gustave Geffroy, Jean Lorrain, Léon Millot, etc.) et images (Auguste Lepère, Joaquim Sunyer, Eugène Dété, etc.). Les éditions La Bibliothèque inventent le greffon, et proposent à des écrivains, artistes de notre siècle de croquer à leur tour un lieu de la capitale. Entre les deux temps, Paris vibre, résonne.

Trois tranches dans ce premier volume (deux autres sont à paraître) : 7 h du soir, 9 h du soir et 10 h du soir, 8 h du matin (il y a parfois un grand écart, prévient l’éditeur d’aujourd’hui). Pour chacune, le texte et les images anciennes, puis place aux jeunes pousses de 2020.

On est d’abord à Belleville. Gustave Geffroy (1855-1926), breton d’origine, journaliste, critique d’art, communard, dreyfusard s’élance. Cette noire multitude qui descend à pleine rue s’en va logiquement à pas pressés vers le fond bleui et livide où couve l’orage et se brasse la tempête. L’homme du faubourg marche sur Paris comme l’homme de Bretagne marche vers la mer. Il va, comme l’autre, lutter contre la fatalité, chercher au profond la proie qui le fera vivre et fera vivre les siens. Geffroy le lyrique, pas resté à la postérité, mystère, et on le lit avec plus de plaisir. La dernière montée est donc une fête aux soirs d’été, et aux soirs encore clairs d’automne, dans la dernière illumination rose du couchant, sous le ciel verdâtre. La fine et tendre lumière est partout, au sommet des hautes maisons, dans les yeux ravivés, sur les fronts gris, les chairs délicates, les mains dures. […] C’est le peuple de Paris, le vieux peuple, sans cesse rajeuni, des faubourgs, qui semble revenir en riant d’une révolution qui a réussi – peut-être.

Puis, Geffroy installe plusieurs histoires, celles d’une fleuriste, d’un petit propriétaire, etc. et l’Histoire, la réunion électorale du 16 avril 1881, rue Saint-Blaise où le grand orateur Gambetta, hué pour ne pas soutenir assez la population ouvrière de Belleville, fut empêché de parler et eut la sensation enragée de la bataille, de la défaite, de la déroute.

Pour faire écho au vif de Geffroy, Louis-Stéphane Ulysse parcourt Belleville avec une histoire irracontable. Dans une soirée trop arrosée, trop empoudrée, Momo, grandi dans le quartier, se fait enculer. Perplexe, seul, Momo erre dans Belleville la bigarrée, toutes religions dehors, questionne. Une histoire de Toto en plus substantiel. Puis Louis-Stéphane Ulysse va se frotter à son acolyte Geffroy, le peint, peint Belleville et donne sa couleur. Finalement, c’est toujours la même chanson qui se joue dans les capitales occidentales. Un quartier en bordel, insalubre, déserté par ses ouvriers, où plus personne ne veut plus habiter, mais avec une forte capacité d’absorption, des communautés étrangères dans l’obligation d’organiser leur quotidien, des marginaux, des artistes qui apportent la profondeur par le détournement des espaces et parfois des matières, des associations ou des collectifs qui organisent des circuits courts, des artistes plus riches et des économies nouvelles qui viennent s’encanailler le soir, avant de reprendre les lieux en faisant grimper les prix.

Ulysse le bien nommé erre, écriture à la fois lâche et tendue, voyageur de la pente, le souvenir revient avec une rue, une fenêtre, la pensée surgit avec des bribes entendues à une terrasse, une bagarre. Écriture de la bigarrure. Les dessins de Maurice Miette qui l’accompagnent, échappés d’une boîte de biscuits chinois nommés Fortune cookies, ajoutent à la bigarrure.

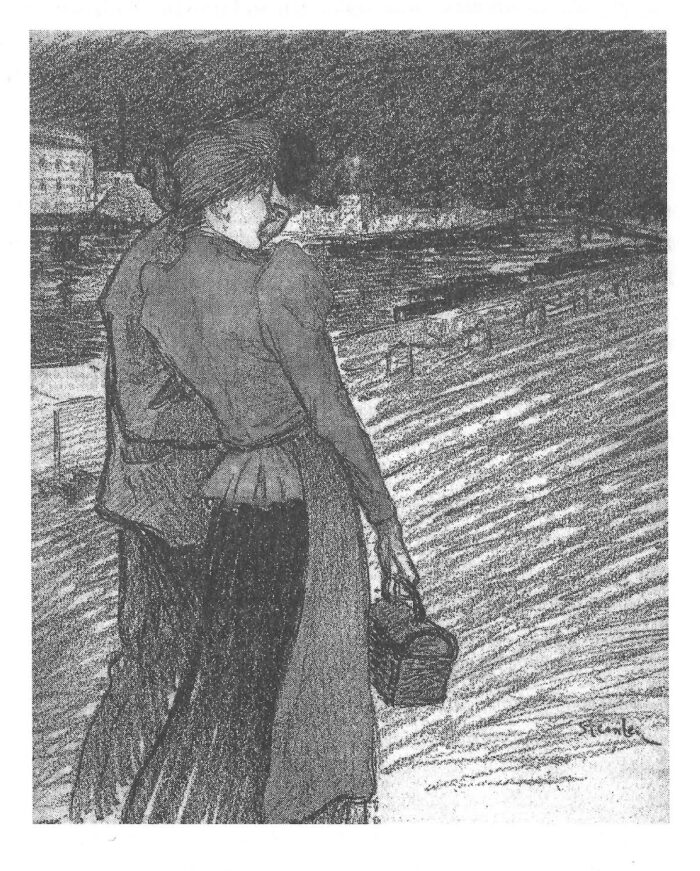

Et puis d’autres heures, d’autres lieux, d’autres grouillements, d’autres histoires dans la ville. Chaque gravure de Théophile Alexandre Steinlen (1859-1923) illustrant le texte de Jean Lorrain (Leurs soirs) raconte elle-même une histoire (le pastel ci-dessus est de Steinlen), les voies de la gare du Nord photographiées par Jean-Philippe Domecq sont une grande plage surmontée d’un grand ciel.

La dernière heure contemporaine, Huit heures du mat’, est l’œuvre de Nadja, texte et dessins. L’artiste se poste au café des Phares à Bastille, et esquisse au crayon noir ce qui défile, gens, situations, formes. Dessiner comme on marche. Sans savoir ce que ça veut dire, mais le faire quand même. Nadja, dont j’aimais tant les livres (Contes de fées, Méchante) ouverts le soir, dans le lit, collée à mes enfants. Peintures d’enfants aux silhouettes un peu épaisses, gros cheveux, pas peur des grands aplats…

Là, Nadja tient son journal de croqueuse, oubliant un peu Joris-Karl Huysmans qui l’a précédée, dans un autre café, à Grenelle. Je vois les déambulations immobiles de Nadja comme un envers des livres pour enfants que j’aimais ouvrir pour les miens. Carnet du creux de la création, où s’insinuent d’incertains projets (Travailler les incidences, Dessiner des cheveux, Faire projets en porcelaine papier), se racontent le dessin (Quand on dessine les gens dans la rue, ils sont tous imbriqués les uns dans les autres), le doute et le plaisir (Peindre tout merveilleusement).

J’écris comme j’ai lu, en me perdant. Le cadre est pourtant posé, les alignements de la ville toujours haussmanienne, l’ardoise, le zinc, la pierre, la brique, la fantaisie des ferronneries parfois, ce qu’on sent comme une harmonie d’ensemble. Et je pense à ce qu’écrit Jean-Christophe Bailly[2]. Le gris n’a pas bonne réputation, mais il est à Paris, sur Paris, avec la lumière qui l’éclaire et l’allège, comme une sorte de réceptacle de toutes les nuances, dans un raffinement nacré hostile à toute stridence.

Cette permanence qui s’accommode de tant de variations, c’est peut-être ça que je perçois surtout dans ces Heures de Paris, le même qui se reconfigure, se joue sans se répéter. C’est une promenade dans les allées d’une bibliothèque qui est une ville, ville ouverte à l’intérieur d’une ville enclose, enclose dans le secret des murs et qu’on pénètre pourtant et dans laquelle on vit, borgésiens par nature et sujets d’un roman colossal à la prose infinie et dense.

Avec Heures de Paris, j’en entends de larges extraits, exaltés, intimistes, et par bouts, je vois cette capitale facettée de gris. Le livre est très beau. Papier, blancs, gris, le bal des vivants et des morts m’emballe.

[1] Dans l’ordre de l’ouvrage, textes de Gustave Geffroy, Louis-Stéphane Ulysse, Jean Lorrain, Jean-Philippe Domecq, Joris-Karl Huysmans, Nadja ; illustrations de Joaquim Sunyer, Maurice Miette, Théophile Alexandre Steinlen, Jean-Philippe Domecq (photographies), Charles Jouas et Nadja.

[2] Préface de Paris XIXe siècle, L’immeuble et la rue, François Loyer (Hazan, 1994).