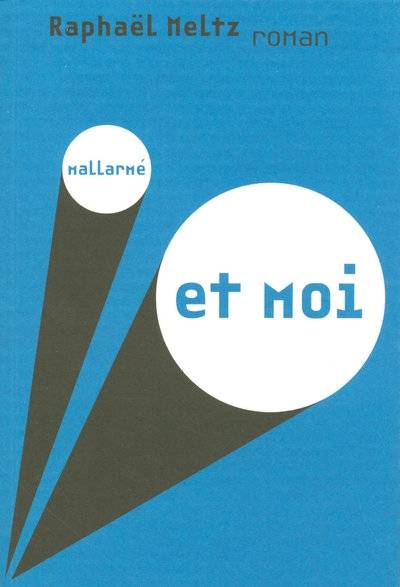

Mallarmé et moi, Raphaël Meltz, Editions du Panama, 2006

Un 2, ce n’est pas habituel ici, c’est même la première fois. Cela n’annonce pas cependant toute une saison sur la non-mort du Tigre. Urbs m’ayant ouvert l’appétit, j’ai eu envie de lire d’autres écrits de ce drôle de Raphaël Meltz. Son premier roman, Mallarmé et moi est paru dans une maison qui a disparu depuis. A sa lecture, il s’est passé quelque chose d’assez habituel quand je ne suis pas une œuvre dans son ordre d’écriture. J’ai été déçue de voir que ce que j’avais découvert (et aimé), était déjà là, avant. Un peu comme si j’avais été trompée. Je m’explique.

Un 2, ce n’est pas habituel ici, c’est même la première fois. Cela n’annonce pas cependant toute une saison sur la non-mort du Tigre. Urbs m’ayant ouvert l’appétit, j’ai eu envie de lire d’autres écrits de ce drôle de Raphaël Meltz. Son premier roman, Mallarmé et moi est paru dans une maison qui a disparu depuis. A sa lecture, il s’est passé quelque chose d’assez habituel quand je ne suis pas une œuvre dans son ordre d’écriture. J’ai été déçue de voir que ce que j’avais découvert (et aimé), était déjà là, avant. Un peu comme si j’avais été trompée. Je m’explique.

J’aime profondément certains auteurs, mais ne me sens à l’égard d’aucun dans une fanitude absolue (un petit néologisme de temps en temps, c’est pas désagréable), pratique consistant à se jeter (dès parution, s’il est vivant) sur chaque nouveau titre de l’adoré pour continuer d’adorer ce qu’on a déjà adoré avant. J’ai bien eu quelques crises mais cela n’a pas tenu dans le temps. J’aime la surprise et j’ai le goût éclectique, comme plusieurs d’entre vous l’ont souligné.

Or, lisant Mallarmé et moi, j’ai trouvé du déjà lu dans Urbs. Cela m’a déçue. Je me suis dit : « Mince, cet écrivain que je trouvais si inventif, il avait déjà fourbi ses armes avant ? Finalement dans Urbs, il n’a fait que mettre au point des trucs déjà essayés dans Mallarmé et moi ! ». J’exagère un peu. J’exagère parce qu’en fait ça m’intéresse les reprises, les insistances (comme on dit en psychanalyse), les obsessions d’écriture. Cela me paraît même inévitable.

J’écarte d’abord ma première méprise sur l’intention du livre. Lisant bêtement son titre au premier degré, j’ai cru qu’il s’agissait d’une déambulation littéraire et cultivée sur les rapports intimes entre R. Meltz et le poète de la bande des maudits. Pas du tout ça. Assez vite, R. Meltz indique qu’il le déteste, que sa compagne (celle de Meltz) n’a qu’un défaut, c’est de l’aimer (Mallarmé) et qu’il veut prendre le prince des poètes comme tête de Turc. Il s’attaque bassement à son prénom, Stéphane, qu’il trouve ridicule et glisse que privés de leur nom de famille, les prénoms des écrivains que nous aimons sont ridicules : Marcel, James, Guillaume, sans parler d’Honoré ou de Gustave. Mais il s’attaque surtout à la réputation du grand homme, ne supportant pas qu’il ait lui aussi, voici plus d’un siècle, eu envie d’écrire le livre, l’œuvre d’art totale. Donc, pas d’exercice d’admiration, pas d’ode à l’auteur de Brise marine, mais un match de boxe intermittent avec un défunt, qui joue plutôt le rôle de putching ball. Intermittent parce qu’évidemment (ça, je l’ai bien compris avec Urbs, et vous aussi, avec la lecture de ma chronique s’y rapportant), R. Meltz avance en zig-zag. Il annonce une ligne et s’en écarte régulièrement pour le plaisir d’aller creuser tel point surgissant là tout d’un coup, et dont le rapport avec ce qui vient d’être écrit, n’apparaît pas toujours de façon criante. Il avance par sauts.

Quelles sont ses obsessions ?

La première, c’est tout simplement celle d’écrire, très banale chez l’écrivain. C’est constitutif de son état, cela le définit. L’écriture devient un sujet d’écriture plus ou moins explicite. Chez R. Meltz, il est à la fois très explicite et incontournable. Comment écrire, sur quoi, comment s’y prendre, les projets (réels ou inventés) avortés, quelle langue utiliser (la sienne, bien sûr, mais qu’est-elle ?), qu’inventer ? Certains pourront dire que c’est son côté plaintif, je trouve que c’est son côté honnête.

Deuxième obsession, faire tomber la barrière entre celui qui écrit et celui qui lit. Convention, elle protège le lecteur des affres de l’auteur. Grâce à elle, le lecteur entre dans le récit, oublieux des douleurs de sa naissance. L’auteur se sacrifie pour le plaisir du lecteur qui a parfois le toupet de faire la fine bouche. Si le bonheur d’écrire existe, le malheur aussi. Et R. Meltz le partage largement avec ses lecteurs et avec humour (petit plaisir du zeugma).

Troisième obsession, la tension entre l’audace du tout écrire et la censure de ce qui doit vraiment être écrit. Les deux romans comptent un compagnon sarcastique du narrateur. Avocat du diable voire diable lui-même dans Mallarmé et moi, chevalier blanc dans Urbs. Surmoi, auto-censure, cette figure provoque, critique le narrateur Meltz, entretenant avec lui un dialogue continu et souvent très drôle sur l’écriture en cours.

Quatrième obsession liée à la première : la Littérature. Encore vivante ? Où est sa force ? En a-t-elle une ? Dans Mallarmé et moi, le narrateur se demande : C’est ça un roman ? Alors même que tout petit j’étais avide de ça, des histoires mais quand on est petit on aime les histoires et un roman ce n’est que ça, une petite histoire pour un petit enfant. Rien de plus – il faut garder la tête froide avant d’invoquer la Littérature. Dans Urbs, dialoguant avec le chevalier blanc, le narrateur affirme : Aujourd’hui, on ne fait plus que du récit. Tout linéaire. Tout immédiat. Tout explicite. Et surtout, il s’interroge sur la grande faiblesse de la littérature, condamnée à créer de gros dispositifs pour tenter de susciter un peu d’émotion.

Cinquième obsession, l’art de tourner en dérision tout système constitué pour tenter d’en dynamiter les aberrations voire les fondements. C’est un des thèmes d’Urbs. Cela revient régulièrement dans Mallarmé et moi. Cible majeure ici : le monde de l’édition (comité de lecture, prix littéraire, marketing du livre, etc.). J’ai décidé (quelque chose de tout simple) j’ai décidé que c’était le monde qui avait tort. J’ai décidé que j’avais raison et que le monde avait tort. Ça paraît facile, alors que ça ne l’est pas. La formulation est lapidaire, ambiguë. On peut y voir de l’arrogance, une prétention sans limite. On peut aussi y voir la nécessité de ne pas oublier ses propres rêves, ceux (comme la luge de l’enfance griffée « Rosebud » dans Citizen Kane d’Orson Welles) qui restent là, tapis, plus ou moins aux manettes de notre vie d’adulte.

A la fin d’Urbs, j’entends la voix de R. Meltz, être sensible qui ne se préoccupe plus des rôles qu’il joue dans le monde : Il faut que je sorte du noir. Que j’ouvre cette porte. Sur la vie. Sur la ville. Sur la révolution qui ne viendra jamais mais nous en rêverons toujours. Sur l’amour de ma vie. Sur mes enfants. Sur de nouveaux Treize, et de nouveaux, et de nouveau : des amis. Il le faut, que je fasse le geste contraire du tien : je ne peux pas m’enfermer là à tout jamais. Je vais le faire : et ils le comprendront (…) que ce livre était fait pour me sauver. Ecriture qui sauve, qui n’est pas seulement ce lieu infernal, enfermé. Ecriture qui produit, fait (re)naître, en tension entre ses impasses noires et le trou de lumière qu’elle autorise. Parfois.

Né en 1975, Raphaël Meltz a, avec Laetitia Bianchi, codirigé la revue R de réel (2000-04) puis cocréé et animé Le Tigre (2006-14). Il est l’auteur d’une œuvre éclectique : scénarios de BD, romans (Urbs) ou essai politique (De voyou à pauv’con, les offenses au chef de l’Etat de Jules Grévy à Nicolas Sarkozy, Robert Laffont, 2012).

Même Alexandre Dumas ?

Je me souviens de l’air un peu gêné d’un vendeur de librairie à qui j’avais dit à l’occasion de la parution d’un inédit « il paraît qu’Alexandre Dumas vient de publier un nouveau livre, vous l’avez ? »

(cela dit, cet inédit aurait pu le rester sans grand dommage !)