L’interdit, Gérard Wajcman, Nous, 2016

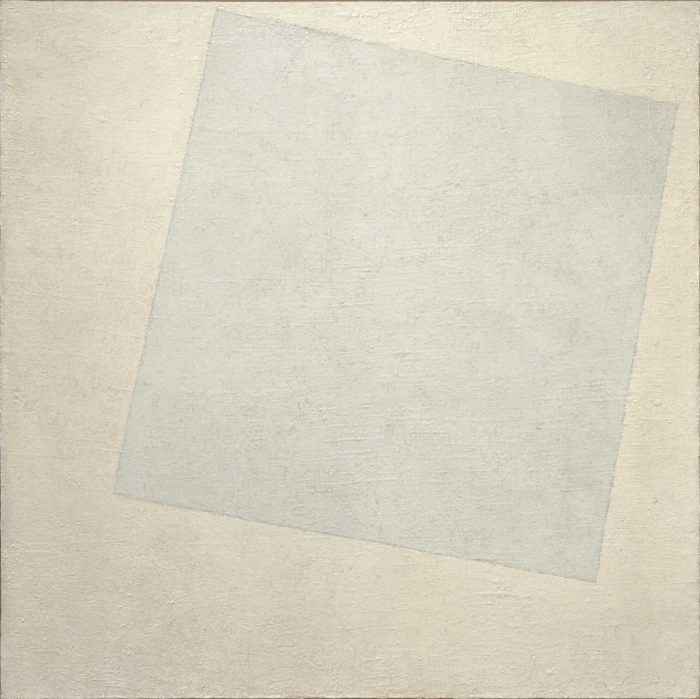

C’est un carré de 16 cm de côté[1], la couverture aqueuse est faite de deux bandes blanches, l’une très blanche, l’autre à peine grisée. On ouvre et on découvre que le texte ne court que sur des notes de bas de page. Il y en a 207 ou 208 si on compte la dernière, non numérotée. Le tout sur 264 pages portant chacune le titre courant, centré en haut, L’interdit, laissant voir un blanc entre ce mot et le début de la note. Le texte courant a été remplacé par un blanc courant. Une postface de l’auteur éclaire la singulière entreprise. En 1986, Denoël avait publié pour la première fois ce roman. Vingt ans plus tard, l’éditeur Nous s’y attelle à nouveau. Lecture fragmentée et saisissante, qui m’a laissée à plusieurs reprises, bienheureux principe de contagion, interdite.

L’interdit s’ouvre sur un homme qui quitte une femme, la chose est décrite de l’intérieur, avec finesse, densité et toute la tension paradoxale que l’acte nécessite.

Note 5, avant le départ. […] Pour qu’elle n’ait pas à lui réclamer des preuves il ne s’éloignait d’elle à aucun moment, il lui donnait sa présence, constante, attouchante, acquérant ainsi une certaine transparence qui, paradoxalement, le préservait. Il se livrait tout entier, sans replis, sans ombres, évident, comme s’il avait misé sur cette facilité des femmes à déchiffrer les pensées d’un homme pour y trouver son plus sûr refuge. […] La maisonnée elle-même paraissait engourdie, gardant autour du couple un silence que les regards et les sourires échangés rendaient complice et protecteur. On comprend mieux ainsi que l’annonce de son départ ait laissé tout le monde stupéfait.

Note 9, après le départ. Difficile de parler avec raison d’un acte. En partant, il ne commettait rien. C’était au contraire quelque chose à quoi il se soumettait, qu’il n’avait ni voulu, ni décidé vraiment. C’était un fait à subir. Quelque chose qui prenait la place des paroles qu’il n’avait pas su dire, ou plutôt qui venait à la place de son silence. On pourrait même dire que son départ venait à la place d’un acte réel, celui qu’il n’avait pas eu la force ou la lâcheté d’accomplir.

L’acte accompli est celui de s’absenter.

De note en note, on suit la pensée de l’homme, et ce qui peut en être pensé. Celle de la femme quittée, aussi en partie, celle des amis qui réagissent, commentent. Par son petit corps, sa place modeste au pied de la page, la note permet l’infiltration, l’infusion des personnages. Elle est par nature observation, extériorité, elle est le dessous qui fait lire le dessous. Seules quelques notes brèves (20. Souvenir d’un livre qu’il aimait tout particulièrement ou 104. Il ne dit rien de ces deux journées dont la suite pourtant atteste l’importance) rappellent qu’un texte absent continue de courir au-dessus et que les notes signalent des trous.

Mais les notes invitent aussi au libre passage d’un sujet à l’autre, au déplacement, au voyage. L’homme s’éloigne, avance, s’enfonce comme Venise où il se rend. Avant d’atteindre la cité, il parle du pays dans lequel il se perd, l’Italie où la nature existe moins encore qu’ailleurs, recouverte, oubliée sous un paysage de Giorgione ou un arbre du Lorrain qui font d’un cyprès, d’une colline une matière d’esprit, impérissable pour cela mais en même temps rêvée et fragile au point qu’on croirait voir dans cette touffe d’herbe jaunie au milieu du vert de la prairie le ravage de la sècheresse qui aurait fait se détacher quelques pigments sur une toile. Chaque fleur est de peinture, la mémoire de toutes les fleurs et le souvenir d’elle-même ; chaque grain de sable de ce sol conte le temps dans le sablier d’Italie.

L’interdit questionne le rêve. Et Venise en est un magnifique, comme les notes qui lui sont consacrées. Les lisant, j’ai tracé dans la marge de nombreux traits verticaux. C’est très beau cette tension entre la pauvreté de la forme textuelle, la petitesse assumée de la note (ce je-ne-suis-qu’un-appendice) et la grandeur de sens qui surgit d’elle.

Note 175. […] On tremblait moins à l’idée que cette ville puisse disparaître qu’à celle de devoir renoncer à son rêve. Venise s’était en quelque sorte résorbée en lui, confondue avec lui, et ceux qui parlaient de cette ville ne semblait pas tant ressusciter une réalité extérieure que retourner leur regard au-dedans d’eux pour décrire le songe qui les habitait. Et tous communiaient dans cette Venise intérieure qui faisait l’objet d’un consensus universel – rêve commun en somme, dans lequel on puisait une consolation à tous les renoncements. […] Venise n’avait jamais existé que dans ce sommeil. Ville catastrophique, surgie de l’eau, de la boue, elle était née comme une fiction, fragile, impalpable, éphémère. Sa disparition n’était pas un destin à venir, elle était née disparue, manquante à elle-même, et ce que sa puissance avait bâti, c’était moins une cité que l’image d’une cité, glorieuse, qui se nommait Venise.

L’interdit dessine un grand mouvement. Quelque chose se résout, le choix de cette forme, les notes orphelines, s’éclaire. Araignée de l’ombre, Wajcman tisse, rejoint ses propres origines, des parents qui parlaient le yiddish entre eux, l’écartant de cette langue, tout en la faisant exister pour eux. La dernière note, celle qui aurait pu être numérotée 208, est longue et puissante. Si le yiddish était la langue juive, la langue des juifs, eux-mêmes ne la considéraient pas vraiment comme une langue ; ce n’est pas une sous-langue, non, plutôt une langue dessous les autres. […] Le yiddish ne coïncide avec aucun espace, ni celui d’une origine (seul un mangeur de têtes de poissons pouvait croire que c’était une langue d’Allemagne). Il est la langue d’une traversée de ces espaces, du retirement de ces lieux.

J’ai beaucoup cité, mon texte qui refuse de prendre le dessus, s’absente, au profit de l’autre qui dit, montre l’absence et le manque. Mimétisme poussé loin, mon écriture prend acte de cette absence. Sur les marges extérieures, nombre de mes traits verticaux longent des notes non citées[2]. Je le regrette, mais me console, le carré blanc, plein, dense de ses strates, sera facile à ouvrir, encore.

Né en 1949, directeur du Centre d’études d’histoire et de théorie du regard, psychanalyste, Gérard Wajcman a écrit plusieurs essais dont Les animaux nous traitent mal (Gallimard, 2008) ou L’objet du siècle (Verdier, 2012), ouvrage dans lequel le tableau de Malevitch, Carré noir sur fond blanc (1915), occupe une place centrale.

[1] Rappelons que 16 est le carré de 4, lui-même le carré de 2. Ce format est donc mise en abyme du carré, notion traversant algèbre et géométrie, autrement dit texte et image.

[2] Je sauve une part de la 75. […] Ce qui est moins une idée qu’une expérience qu’il ne cesse de refaire. Ce n’est qu’écrits que les mots lui semblent présents en eux-mêmes. Ce qu’il oppose continuellement à la parole qui ne ferait que rappeler le souvenir des mots, tendre leur image, leur apparence dans un souffle. Parler lui semble une affaire de mémoire, on se souvient des mots, tandis qu’écrire au contraire ce serait prendre leur chair à bras-le-corps, une chair silencieuse, morte, une matière.