L’interdit, Gérard Wajcman, Nous, 2016

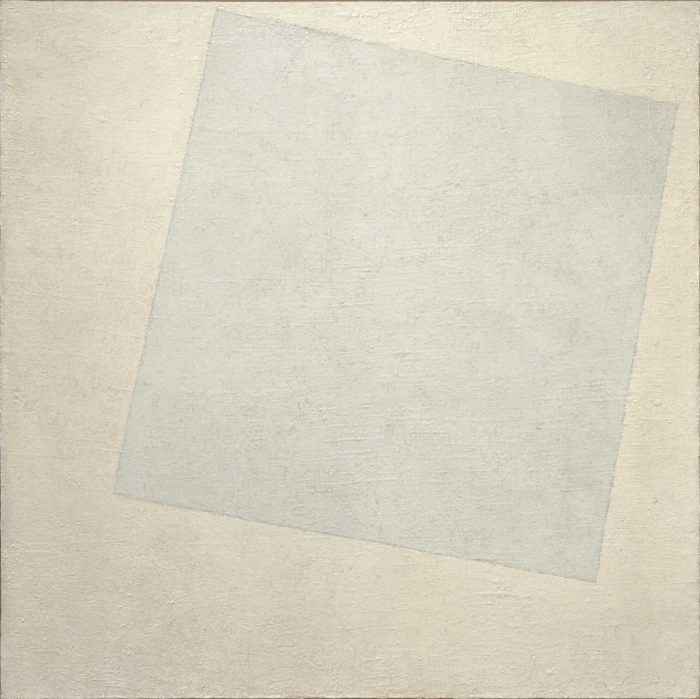

C’est un carré de 16 cm de côté[1], la couverture aqueuse est faite de deux bandes blanches, l’une très blanche, l’autre à peine grisée. On ouvre et on découvre que le texte ne court que sur des notes de bas de page. Il y en a 207 ou 208 si on compte la dernière, non numérotée. Le tout sur 264 pages portant chacune le titre courant, centré en haut, L’interdit, laissant voir un blanc entre ce mot et le début de la note. Le texte courant a été remplacé par un blanc courant. Une postface de l’auteur éclaire la singulière entreprise. En 1986, Denoël avait publié pour la première fois ce roman. Vingt ans plus tard, l’éditeur Nous s’y attelle à nouveau. Lecture fragmentée et saisissante, qui m’a laissée à plusieurs reprises, bienheureux principe de contagion, interdite.

Encore…